TRENTO – Raccontare quasi trent’anni di teatro all’interno di un carcere, quale occasione migliore se non la mostra in corso a al Museo Diocesano Tridentino: “ Fratelli e sorelle. Racconti dal carcere”, curata da Domenica Primerano (direttrice del Museo) e Riccarda Turina (visitabile fino al 27 marzo 20917). Armando Punzo è stato invitato a Trento per testimoniare la sua esperienza che lo ha condotto a lavorare all’interno della Fortezza di Volterra, dove nel 1988 è nata la Compagnia teatrale formata da attori detenuti. Moderato da Daniele Filosi che ha saputo gestire il dibattito, alternando domande al regista e dando spazio anche quelle rivolte dal pubblico a Punzo. Le sue risposte sono servite a supportare un racconto avvincente, grazie anche al video che testimonia l’intera produzione artistica e teatrale, dalla quale si evince il percorso intrapreso dal regista drammaturgo fino ad oggi, seguendo un pensiero costante, progressivo negli anni, nel tentativo di arrivare ad una “rappresentazione di idee e di un pensiero che porti alla sottrazione dell’uomo/attore/protagonista”. Un’idea non semplice quanto (forse) utopistica ma sempre tesa allo studio di una drammaturgia di scena, dove le potenzialità sono offerte dallo scambio reciproco con i detenuti attori, ma non solo.

Il Video “Liberi di creare” – 25 anni della Compagnia della Fortezza

Punzo ha spiegato cosa significa entrare in carcere tutti i giorni e condividere la vita quotidiana con chi non può uscire. Non c’è solo il teatro a creare forme di inclusione e relazioni sociali, all’interno del carcere vengono organizzate altre attività formative, efficaci per contrastare la monotonia della vita di chi deve scontare lunghe pene. Sono state le immagini a spiegare meglio di tutto cosa è accaduto nel corso degli anni: dall’esordio alle rappresentazioni teatrali che si sono succedute, spettacoli che hanno fatto la storia della Fortezza, le scene degli allestimenti più celebri, aneddoti curiosi e un’umanità di volti, vissuti, testimonianze che davano la misura di quanto lavoro instancabile è stato fatto. “Non è stato facile entrare e convincere l’istituto di pena del mio intento – ha spiegato il regista – anche perché i primi anni io ero mal visto dai detenuti che credevano fossi un infiltrato mentre gli agenti di custodia pensavano ad uno mandato dalla mafia”.

Affermazione che in apparenza sembra paradossale ma in realtà indicativa della diffidenza generale in cui il regista si è trovato a gestire fino a quando le porte delle coscienze e non solo quelle chiuse a chiave si sono aperte. “Certo non è facile il mio compito all’interno anche perché io mi sono sempre confrontato con la mia idea di essere un recluso, una sfida nel capire la mia particolare condizione di detenuto, anche se provvisoria, sapendo di poter uscire ogni giorno e lasciando dietro di me chi, invece, non può farlo”. Un vissuto particolare suscettibile di far agire in particolari condizioni socio relazionali, delle dinamiche anche difficili a cui si va incontro, una volta entrati dentro Volterra.

Questo però accadeva in passato come ha potuto spiegare bene Armando Punzo: “Il carcere di Volterra è diventato un modello forse unico nel suo genere, grazie all’adesione della direzione, di tutto il personale di custodia, del territorio della città che ha contribuito a far crescere un ideale di cultura dell’inclusione sempre più condiviso”. Un teatro professionale inteso come azione artistica esattamente come avviene nei teatri all’esterno e non come forma di pseudo riabilitazione/terapia o simili, cosa che questo regista ha sempre sostenuto e rivendicato. Teatro a cui partecipano volontariamente i detenuti senza nessun obbligo da parte della direzione del carcere. Una libertà soggettiva che chiede mesi di studio, lettura e preparazione drammaturgica collettiva. Nessun copione, nessun autore preconfezionato. Il regista ha spiegato che in questo periodo dell’anno sta studiando, insieme agli attori, (la Compagnia della Fortezza è composta da circa 70 tra attori e tecnici ) testi di Borges, leggendolo senza un’idea precisa; coniugando la volontà di superare e cercare un seguito allo spettacolo “Dopo la tempesta”, (in scena da venerdì 17 a domenica 19 febbraio al Teatro dei Rinnovati di Siena), prendendo spunto dalla scena finale in cui lui stesso e il bambino (Marco Piras) che tiene per mano, allontanandosi dalla scena verso una destinazione ignota: per ora sconosciuta anche al regista.

Ciò che si conosce bene invece, è l’archivio storico di tutti gli spettacoli messi in scena a Volterra, realizzati grazie a due elementi che si sono contraddistinti fin dall’esordio della Compagnia della Fortezza, rispetto ad altre esperienze di teatro in carcere: l’assiduità e la continuità del lavoro svolto con i detenuti e l’orientamento verso una progettualità artistica professionale del lavoro teatrale. Punzo ha spiegato al pubblico presente, attento quanto motivato a rivolgere delle domande specifiche sul suo modus operandi, che nel teatro da lui diretto, non c’è nessuna volontà nel gestire un fine dichiaratamente “trattamentale, rieducativo, risocializzante.” Al contrario il suo obiettivo è focalizzato sul piano puramente artistico. L’esperienza vissuta ogni giorno dentro la Fortezza ha creato di fatto una qualità di vita migliore nei rapporti tra detenuti, gli agenti di custodia, la direzione e il personale esterno, unico nel suo genere. I risultati sono tangibili per chi si avvicina anche per la prima volta, entrando in carcere, assistendo alla messa in scena degli spettacoli. La percezione è quella di una consapevolezza nel riscontrare come sia stato possibile “rovesciare il ruolo e l’immagine di un’istituzione carceraria. L’ evoluzione progressiva negli anni ha permesso di diventare un istituto in grado di offrire delle opportunità alternative al regime carcerario fine a se stesso. Oltre alla formazione per geometri, i corsi della scuola alberghiera, le “cene galeotte” gestite dai detenuti. il teatro ha contribuito a creare una sensibilità in grado di aprire gli spazi chiusi sia fisici che mentali, smantellando quelle barriere che impediscono alla società di accogliere nel suo tessuto urbano il carcere senza pregiudizi di sorta.

Il racconto dell’esperienza umana e professionale di Armando Punzo ha trovato la sua naturale collocazione all’interno del Museo Diocesano Trentino dove è in corso la mostra “Fratelli e Sorelle. Racconti dal carcere” curata da Domenico Primerano e Riccarda Turrina che hanno scelto di riassumere con due sole parole: “Misericordia e utopia”- «I due Sostantivi fanno riferimento, il primo, a un sentimento rivolto a quanti ‘vivono nelle più disparate periferie esistenziali e che segnano drammaticamente la nostra aspirazione ideale per immaginare un ‘altrove’ forse irraggiungibile’– spiegano gli autori – che ha messo in relazione l’immaterialità sottesa a misericordia e utopia alla concretezza di un luogo ben preciso: il carcere. Un luogo altro, distante dall’esperienza di ciascuno di noi, eppure così pericolosamente vicino, dal momento che potrebbe bastare un niente per scivolarvi dentro, anche se ci rassicura pensare che non sia così.»

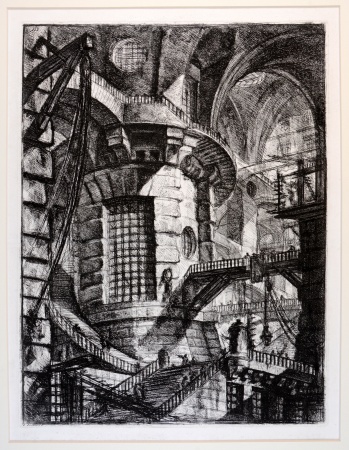

L’allestimento raccoglie scatti fotografici, riproduzioni delle incisioni di Giovanni Battista Piranesi, reportage fotografici dell’ex carcere di Pianosa, Trapani, Trento, testimonianze significative di chi il carcere lo ha studiato a fondo, le tante realtà complesse di vita da reclusi e recluse. Questo dimostra quanto il tema della detenzione sia importante per sensibilizzare l’opinione pubblica, saper cogliere gli aspetti dell’esecuzione penale, le sue criticità e la necessità di implementare progetti di recupero sociale e relazionale, al fine di trasformare la visione soggettiva di ognuno di noi (rispetto al carcere), che ci porta ad allontanarci il più possibile da una realtà anche tragica e responsabile di sofferenze. Il contributo di questa mostra, il cui catalogo è un documento puntuale e approfondito per i contributi a carattere artistici, letterari ed etici tra i quali l’Omelia del papa Francesco: “Il Giubileo straordinario della Misericordia (Giubileo dei Carcerati)” è fondamentale per conoscere meglio l’istituzione carceraria, la sua vita all’interno, le mille contraddizioni che impediscono – a volte – di riflettere sull’esigenza di umanizzare il più possibile la vita di un detenuto. Nel suo saggio. “ Voi camminate insieme” , Elvio Fassone (ex magistrato di Cassazione, scrittore e politico, ex senatore della Repubblica. Ha pubblicato tra gli altri il romanzo “Fine pena: ora”- Sellerio editore, e “La pena detentiva in Italia da L’ottocento alla riforma penitenziaria”), l’autore coglie con efficace sintesi l’universo stesso della detenzione e la ricaduta sulla società. Vale la pena riportare alcuni brani capaci di descrivere – come uno scatto fotografico – quella che è innanzitutto la realtà di un istituto di pena: «Quando si entra in un carcere e si vedono uomini che trascinano stancamente le loro giornate sdraiati sulla branda, o camminano in un gruppo in un cortiletto sino al capogiro, subentra un senso di pietà».

Ognuno di noi sa che queste persone hanno commesso dei delitti ma le parole di Fassone sono esemplari: «… intuiamo che l’esistenza che si consuma atona dentro quelle mura è una profonda deprivazione dell’umanità. Il detenuto vede scorrere la propria vita senza di lui: il carcere gliene asporta una fetta per mezzo di quel bisturi che è il processo, ed egli paga con quote di esistenza lo scisma nei confronti della comunità, che ha causato con la sua mancanza». Di fondamentale importanza è anche il monito che Elvio Fassone suggerisce, come condizione inderogabile per salvaguardare la dignità dell’essere umano: «Nel tempo dell’espiazione, tanto più se non breve, il condannato non deve essere solo. L’istituzione, cioè il mondo della giustizia umana e la realtà severa del penitenziario, offre (avaramente, purtroppo) alcuni strumenti per rendere possibile la ‘rieducazione’: ma è la comunità esterna quella che può e deve agevolarla nel concreto».

Le suggestioni visive di questa esposizione vengono dalle incisioni di Giovan Battista Piranesi con le sue acqueforti titolate “Invenzioni capric[ciose] di Carceri all’acqua forte”. Ne scrive Flavia Pesci a corredo delle tavole che raffigurano i carceri: “14 rami delle Carceri – 13 tavole più il frontespizio – dati alle stampe originariamente da Giovanni Bouchard nel 1749-50. Impossibile non provare stupore per le sue opere cosi inquietanti, visionarie, “quasi allucinatorie, di un tempo e di uno spazio che vanno oltre il reale” – così le definisce l’autrice del saggio, citando Victor Hugo la cui visione delle opere di Piranesi suggerì a proposito della mente dell’artista, di definirlo un “noir cervau” (un nero cervello) in cui “cresce, monta, si gonfia e ribolle l’incommensurabile Babele”. “Prigioni metafisiche (…) espressione di oscure verità psicologiche, le ha definite Aldous Huxley. Le immagini esposte sono corredate dal video “Carceri d’invenzione di G. Battista Piranesi (realizzato nel 2002 da Factum Arte – Gregorio Pupont), concesso dalla Fondazione Cini, Istituto di Storia dell’Arte di Venezia. L’autore ha realizzato il filmato in una versione tridimensionale che attira l’attenzione del visitatore, riprendendo gli esemplari di Piranesi. conservati nel Gabinetto di Disegni e Stampe della Fondazione Cini.

In una delle sale del Museo sono esposte anche le immagini fotografiche realizzate da Silvia Camporesi, laureata in filosofia, la quale utilizza i linguaggi della fotografia e del video, per costruire racconti che traggono spunto dal mito, dalla letteratura, dalle religioni e dalla vita reale. Negli ultimi anni ha dedicato la sua ricerca al paesaggio italiano. Questa volta il suo sguardo si è soffermato sull’ex carcere di Pianosa. Le sue immagini parlano da sole, testimoni del silenzio sospeso del carcere dismesso dell’isola di Pianosa. Le attività dell’istituto sono cessate definitivamente nel 2011 e Silvia Camporesi è stata la prima fotografa ad entrare. Il racconto per immagini “Planasia” è un progetto speciale realizzato per Fotografia Europea 2014 che è entrato a far parte della serie Atlas Italiae, un vero e proprio atlante dei luoghi abbandonati, una mappa ideale dell’Italia che sta svanendo. La sua fotografia, presentata da Riccarda Turina che ha realizzato un’intervista all’autrice, introducendo una realtà abbandonata ma testimone di un passato storico «L’artista – scrive Riccarda Turina – ha fermato tanti momenti di un passato ricco di storia, ma anche di racconti: non un reportage ma un viaggio interiore, intensamente emotivo per dare voce agli ambienti che, sebbene completamente vuoti, riescono a includere elementi di una vitalità lontana, sospesa fra sogno e realtà».

Sono immagini di una potenza espressiva visiva dove l’oggetto di uso comune (le pentole della mensa, una cella e un letto di ferro, l’archivio abbandonato a terra), spazi come le celle disadorne, muri scrostati segni di una vita lontana, il cimitero dei detenuti. Un luogo di sofferenza che appare sospeso quasi astratto definito come dotato di «luce rarefatta di un’eternità incombente: metafore di un pensiero che fa di una situazione enigmatica un universo di conoscenza.»

Una delle fotografie esposte, Planasia #12, ha ottenuto il premio MIA Photo Fair 2016. Nella visita alla mostra è possibile visionare anche il video girato dalla regista Barbara Cupisti “Fratelli e sorelle. Storie di carceri” (premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi 2012 per il miglior reportage italiano), realizzato nei carceri di Torino, Milano, Padova, Trieste, Trento, Roma – Rebibbia, Napoli – Poggioreale, Secondigliano, Pozzuoli e Terni, con le testimonianze di detenuti, familiari, agenti di polizia penitenziaria e direttori. Il focus è rivolto in particolare sulla condizione detentiva delle donne: protagoniste anche nelle fotografie di Melania Comoretto con “Women in prison”, ritratti realizzati nelle carceri di Rebibbia (Roma) e Trapani. In queste immagini le detenute sono isolate rispetto al tragico contesto del carcere e si offrono allo sguardo dell’obiettivo nella loro quotidianità. Sono volti che esprimono con assoluta veridicità la condizione di vita deprivante all’interno dei carceri. Solitudine, l’allontanamento dagli affetti famigliari, il peso di una condanna che si scontra quotidianamente con il desiderio di riscattarsi per dare un senso alla loro esistenza.

Il vuoto, l’abbandono, le tracce di una umanità segnata da testimonianze di uso quotidiano, il tempo che si è fermato: le immagini di Luca Chistè e Fabio Maione testimoniano come gli spazi vuoti dell’ex carcere di Via Pilati di Trento, chiuso nel 2010 dopo 130 anni di storia. Diventa una La lettura sociologica dei vissuti umani, dell’uso degli spazi come quello preghiera, l’ infermeria, e le tracce di materiali, foto strappate da riviste e giornali, cartoline, disegni che sono stati lasciati da un istante all’altro quando è avvenuto il trasferimento in una nuova sede. Testimoniano una realtà che permette a chi le vede di carpire frammenti di esistenze vissute nel tentativo di ricrea rare un ambiente il più simile possibile a quello fuori dalle mura. Di questo ex carcere è stato realizzato anche il documentario “Voci e silenzio” di Juliane Biasi Hendel e Sergio Damiani, con le testimonianze di chi ci ha vissuto dentro. Parafrasando “Le voci di dentro”, qui si odono le voci di chi ci lavorava ogni giorno … «diventando specchio, il più possibile fedele, di una città nella città, un luogo di detenzione, ma anche di speranza». Oltre la voce ci sono anche le parole scritte, un vero e proprio vocabolario, «espressioni di un parlato a volte gergale, che spesso rispecchiano la mancanza di autonomia, la spersonalizzazione e la dipendenza dall’autorità», come dimostrato dalle tavole realizzate da Sergio De Carli. Una mostra che va vista e soprattutto fatta conoscere agli studenti delle scuole superiori, aperta alla città come segno tangibile di una cultura della conoscenza, della comprensione e dell’inclusione. Il carcere non deve e non può essere un luogo distante emotivamente, socialmente, culturalmente, da chi sta fuori e non conosce nulla se non le cronache giudiziarie riportate dalla stampa. Entrare anche simbolicamente, visitando “Fratelli e Sorelle. Racconti dal carcere”, si ha la possibilità di verificare quanto sia urgente umanizzare la condizione di vita carceraria e le tante testimonianze raccolte nei carceri italiani, la sta a dimostrare. Scontare la pena per ridare speranza di vita. Abbattere i pregiudizi è compito di tutte le istituzioni ma e soprattutto di chi attraverso l’arte, la cultura, la letteratura, sa comprendere e tradurre in forme di lettura nell’evitare di distorcere la realtà in chi non la conosce, ignaro di quanto accade realmente dentro le mura di un carcere.

Fratelli e sorelle. Racconti dal carcere

a cura di Domenica Primerano e Riccarda Turrina

Museo Diocesano Tridentino

Palazzo Pretorio

Piazza Duomo, 18 – 38122 Trento

26 novembre 2016 – 27 marzo 2017

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato: 9.30-12.30 / 14.00-17.30

domenica: 10.00-13.00 / 14.00-18.00

tel. 0461 234419

info@museodiocesanotridentino.it

www.museodiocesanotridentino.it