L’orologio di Roma Termini segna le 9:35. Il nostro Intercity per Bologna è appena arrivato: ci aspettano quattro ore di viaggio. Abbiamo due piccoli trolley. Ci sentiamo Mercuzi in partenza. Nel claustrofobico vagone che ci ospita, carrozza 8, seconda classe, le immagini dello spettacolo cui abbiamo assistito la sera prima al teatro Palladium, Mercuzio non vuole morire della Compagnia della Fortezza, si materializzano spontanee. Impressioni, pensieri e riflessioni si rincorrono e ci lanciamo, con nostro stesso stupore, in una energica e appassionata partita di idee.

Detta così può suonare come una ingenua fede artistica in cerca di evangelizzazione, e le fedi, si sa, strizzano l’occhio all’irrazionale. Noi invece abbiamo formulato insieme una razionale, dimostrabile, sperimentata e sperimentabile tesi. Abbiamo riscoperto che quella teatrale non è una élite irrimediabilmente chiusa: le cose cambiano e questa è la vita, ma le cose ti cambiano e questa, invece, è l’arte.

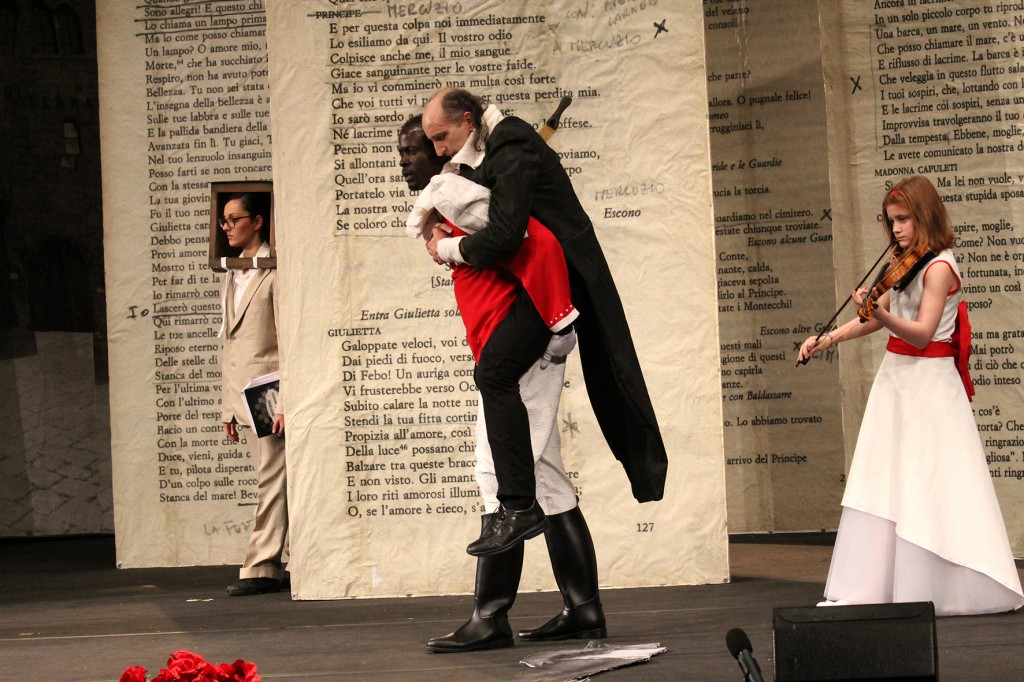

ROSSELLA MENNA: Nelle intenzioni di Armando Punzo, Mercuzio non vuole morire doveva trasformare il teatro Palladium in una piazza col tetto. Poi sono saltate via anche le tegole, o quasi; come se la meraviglia dell’esistere, la volontà di sfuggire con le armi della poesia a un destino di morte previsto e prescritto, di cui Mercuzio è simbolico alfiere in questa riscrittura del Romeo e Giulietta, non riuscisse a tenersi salda alle assi del palcoscenico, come se una sala teatrale non fosse sufficiente a contenere i troppi sogni e le troppe epifanie immaginifiche messe in gioco. Non è soltanto una questione di idee o di concetti che travalicano per loro stessa natura lo spazio della messa in scena. È questione di carne legno e cartapesta, di un’artigianalità di costumi e scene imponente, di una parola vocalizzata che fende lo spazio, di una musica che si espande e immerge ogni cosa nel suo flusso. Mercuzio è uno spettacolo che imprime l’intangibile dell’utopia nella materia concreta. E inevitabilmente dirompe.

GIADA RUSSO: Infatti, se dovessi raccontare questo spettacolo, comincerei da due cose che mi hanno colpito in maniera eccezionale, due dettagli. Il primo: la musica ha accompagnato la parola, sempre monologante, dall’inizio alla fine, senza pause. Questo espediente, che sembra avvicinare l’opera della Fortezza al mito wagneriano, mi ha completamente inglobata, anima e corpo. Semplici azioni come seguire con gli occhi i movimenti degli attori a suon di danza, battere col piede i cambi di ritmo creano un livello di sincronia assoluta rispetto a quello che accade sul palco. Non puoi permetterti, insomma, di rimanere indietro.

A volte qualche frase può sfuggire, soprattutto perché l’acustica del teatro non è delle migliori, e perché la musica è a tratti così alta da scavalcare completamente la parola. Perciò, se dovessi con un tweet riassumere la mia esperienza percettiva, racconterei la scena di Mercuzio-Punzo che ruba le parole dalle pagine di Shakespeare, ingrandite su pannelli mobili, aggrappandosi alla poesia che sfugge. Un inseguimento replicato dallo spettatore nella smania di strappare versi e immagini accumulati sulla scena. Eppure ogni parola ascoltata avrebbe meritato uno spazio di meditazione tutto per sé.

R.M. La partitura sonora è senza dubbio la struttura forte della drammaturgia, è l’elemento che tiene insieme tutto il traboccare evocativo dello spettacolo. A pensarci bene, in effetti, non ci sono silenzi. La musica, originale, dal vivo, totalizzante, bellissima, non accompagna ma partorisce parole e immagini mentre viene da esse a sua volta generata. È questa osmosi fittissima a garantire una perfetta fluidità tra i tasselli verbali e iconografici disconnessi, eppure così irrinunciabili, di una storia narrata senza trama e senza dialoghi. Le composizioni in qualche momento anticipano l’atmosfera, in qualche altra la tratteggiano, altre volte ancora la determinano e la chiariscono: sempre ne alimentano la suggestività, in nessun caso la contraddicono.

Non ci sono silenzi ma neanche spazi vuoti. Che disordine sulla scena! Pannelli che avanzano, indietreggiano, volteggiano, pittoreschi clown in bianco e rosso, uno struzzo, un sole, una luna, dipinti, tanti dipinti. Che disordine anche in sala! Sono continue le irruzioni di Mercuzio, di Tebaldo, di bambine ballerine che sussurrano alle orecchie degli spettatori. La sensazione di essere invasi, pervasi e braccati da questa orgia di stupore e di colore è sempre più forte, fino al punto in cui, dalla balconata, si srotolano uno dopo l’altro nuovi dipinti, nuove immagini per Mercuzio. Il cerchio ideale si chiude e nel mezzo ci sono pubblico e attori, insieme.

G.R. Ecco, proprio su questa immagine finale vale la pena soffermarsi. Nel pomeriggio, mentre davo un’occhiata alle prove, ho avuto l’impressione di sfogliare di sfuggita un libro nuovo. Ne ho conservato forme, parole, tinte, rattoppando frammenti di personaggi raccolti qua e là. Alle 20:45 in punto, entrando in sala, ho riaperto il libro, stavolta per ordine, cominciando dalla prima pagina, col riguardo che si riserva alle cose ancora intatte: guardi la copertina del libro avanti e dietro, i colori, il carattere della scrittura, la rugosità dei fogli. È iniziata una “Neverending Story” dove i confini tra il piano della realtà e quello dell’immaginazione si sono scoloriti. Quale più grande merito può avere l’arte se non quello di scardinare le relazioni prestabilite? Le tele dispiegate alle nostre spalle mi hanno trascinata e racchiusa dentro quella fiaba. Io stessa, per un momento, ho pensato di essere un’opera d’arte!

R.M. Mercuzio è allo stesso tempo un dipinto ad acquerello e un pastoso quadro informale. È bellezza, colore, leggerezza, sogno, aria pura; è l’invisibile che accarezza la realtà mostrando favolosi scorci delle città ideali annidate nelle fantasie di ciascuno di noi. Una lievità continuamente minacciata da uomini di pietra che l’attraggono con forza verso il basso, da inquietanti mani insanguinate che avanzano insieme alla città reale avvicinandosi pericolosamente agli spettatori/cittadini. Il finale dello spettacolo, d’altronde, con tutti i personaggi in scena, raccolti intorno all’asimmetrico lettino giallo e incorniciati da innumerevoli immagini, è veramente un esempio perfetto di tableau vivant che si materializza di fronte agli occhi della platea.

Ma parlavi di un secondo elemento che ti ha colpito…

G.R. Sì, vengo al secondo flirt: Mercuzio-Punzo non ha mai smesso di sorridere. Ce l’aveva appiccicato alla faccia quel sorriso, con gli angoli della bocca sospesi a metà in un’espressione che ancora avrebbe facoltà e diritto di esplodere, peraltro in perfetta sintonia col tono sempre sospirato della recitazione, che sospende il climax nel suo momento di apice, e lo lascia lì come suono in potenza, non ancora compiuto.

R.M.“Io vi amo, vi amo!” “Non vi ho mai dimenticato!” “Io per il popolo ho sempre stravisto!” Mercuzio sorride con la dolcezza tenue di un fanciullo che sa amare incondizionatamente e che stravede per l’uomo che ha di fronte, creatura meravigliosa capace del più becero gesto e del più straordinario sentimento. Si nutre continuamente della sua reazione, del suo sussulto o del suo assenso. Lo specchio piazzato all’angolo della scena è un espediente geniale in tal senso. Come l’obiettivo di una telecamera, quello specchio inquadra lo sguardo di Punzo che, di spalle, si sofferma su molti degli spettatori, isolandosi ogni volta in un brevissimo rapporto con ciascuno.

Per smorzare a ogni costo il mio coinvolgimento emotivo così rischiosamente fisico e riportarlo nei limiti della razionalità, mi sono chiesta: uno spettacolo come questo non corre il rischio di inciampare in una eccessiva estetizzazione del discorso “politico”, nel senso di riflusso dell’eversione in una stupefazione visiva e uditiva quasi anestetizzante? No. Perché entra in gioco una variabile di non poco conto: l’originale stile recitativo degli attori, Punzo in testa. Nessuna immedesimazione con i personaggi, lettura come mezzo privilegiato, ma soprattutto parole mai pervase da una soggettività che esclude, mai legate a una precisa identità, come testimonia l’assenza di dialoghi. I versi rivoluzionari di Majakovskij, “Dormite ma come fate a dormire? /Non mi fermerete/Che io menta o abbia ragione/non potrei essere più calmo./Guardate:/hanno di nuovo decapitato le stelle/e insanguinato il cielo, come un mattatoio!”, scagliati nel mezzo della platea con quel tono sempre in ascesa, di climax sospeso, come dici tu, proprio mentre provocano vibrazioni libidiche e dunque irrazionali nello spettatore, lo inchiodano a un senso di responsabilità personale fortissimo.

G.R. Si tratta sempre di responsabilità personale. O perlomeno dovrebbe essere così quando si parla di arte, soprattutto di teatro. La compresenza di creatore e fruitore nel qui e ora della rappresentazione impone in maniera imprescindibile la questione della responsabilità: c’è quella degli attori e del regista, fortissima, obbligata e, di riflesso, quella del pubblico, che in uno spettacolo di questo tipo è chiamato in prima persona a misurarsi con tutto quello che accade sulla scena. Indossare il guanto rosso, a mo’ di mano insanguinata, non è solo una questione di convenzione, che poi sfocia nella retorica comune a tanti teatri, è un fatto di fiducia. La scena del libro è altrettanto indicativa: alzarsi in piedi e sventolare, come una bandiera che ci identifica, il nostro libro dei ricordi va fatto solo ed esclusivamente se quanto visto fino a quel momento ha trasmesso qualcosa, in termini di emozioni, riflessioni, dubbi.

E non dimentichiamo la condizione di detenzione degli attori. È bello in fondo averlo perso di vista fino a ora; questa temporanea omissione – involontaria evidentemente – è una buona risposta a chi reputa il teatro “sociale” roba da amatori. Questo spettacolo si impone, invece, proprio per l’impianto specificamente artistico, la scenografia, i costumi, la testualità onnivora che ruba parole e immagini dove può: insieme a Shakespeare e Carmelo Bene, ci sono, tra gli altri, Calvino, Majakovskij, Omero, Dostoevskij, Van Gogh, Picasso.

Ma la presenza dei detenuti pone di fronte a una grandissima responsabilità sociale: da parte di Punzo, che ormai da più di vent’anni e senza tregua lavora in carcere e traduce in arte la sua stessa urgenza di sognatore ribelle; da parte dello spettatore, attento non solo al prodotto artistico ma alle persone che lo agiscono, ognuna portatrice di una propria biografia che, pur non rappresentando un materiale scenico, si ripercuote sulla presenza, sulla recitazione, sulla capacità soggettiva di evocare immagini e possibilità.

Non voglio fare spicciola propaganda, ma è un dovere sottolineare l’importanza di un lavoro di questo tipo. Dietro Mercuzio ci sono persone private della propria libertà, che vivono una condizione “disumana” – in alcuni casi certo obbligata da altrettante “disumane” azioni – ma per le quali la possibilità di sognare non rappresenta un abbaglio intellettuale: è questione di vita o di morte. Il teatro non può regalare la libertà, ma la possibilità di sognarla. E l’uomo di fronte all’immaginazione dell’uomo è irrimediabilmente impotente.

R.M. Il sogno della libertà di chi, per chi? Dei detenuti o degli spettatori? Non riesco a mettere a fuoco la differenza, o forse mi piace complicarla. Mi pare, in effetti, che la condizione di detenzione sia, in questo lavoro della Fortezza, condizione comune, su piani diversi, a tutti i presenti. Le sbarre di ferro, dietro le quali gli attori rientrano, di sera, in attesa di tornare in teatro l’indomani per una nuova replica, non sono che immagine oggettivata, per comodità o inconsapevolezza, di una prigionia più diffusa, più intima e universale. D’altro canto a impugnare i fioretti sul palco contro Mercuzio, in un ironico siparietto, sono gli spettatori stessi, ignari macellai della propria libertà barattata troppo spesso in cambio del nulla. Nessuna condanna definitiva, per loro: la scena dei libri sollevati nelle battute finali rinnova, metaforicamente, la fiducia dell’arte e dell’artista nei confronti dell’uomo e della sua grandezza. Tu che sei una studiosa di teatro comunitario, come intendi questo rapporto stabilito tra palcoscenico e platea?

G.R. Il siparietto degli spettatori che sfidano Mercuzio a duello non è una trovata da cabaret. C’è la volontà precisa di creare un’opera che possa a tutti gli effetti definirsi collettiva. Cominciamo dall’inizio. I corridoi del Palladium, mentre ospitavano l’attesa del pubblico, si sono affollati di bambine in tutù, guidate da una insolita figura in bianco e nero, abiti e pelle a scacchi. È l’enigmista, una specie di rapitore di sogni. Col suo enorme orecchio di polistirolo ascolta e raccoglie i desideri degli spettatori. Le piccole ballerine in rosa, azzurro e bianco, insieme ai gruppetti di anziani (corteo di mani insanguinate) e di adolescenti (giovani Giuliette addormentate), sono state reclutate proprio a Roma.

La compagnia della Fortezza non è un organismo ristretto ed esclusivo, come la sua stessa matrice può far pensare. Punzo lavora con una comunità specifica, in un luogo specifico, è vero, ma il suo obiettivo è quello di allargare gli orizzonti, ridisegnare i confini un po’ più in là, sempre oltre, per inglobare l’altro. Dentro questa macchina teatrale ci sono attori, tecnici, operatori del teatro, detenuti, non-attori, attori non professionisti, spettatori. Si rinnova un senso perduto di comunità che, lungi dall’incartarsi dentro possibili realizzazioni estremiste, si ridefinisce come luogo di incontro reale, di scoperta dell’alterità. All’interno di questo ensemble teatrale abitano anche i detenuti, che non costituiscono né il centro di una comunità fittizia, creata ad hoc per loro, né i margini di una società reale che li allontana. Si abbandona quindi definitivamente il rischio di una comunità blindata, mistificante e mistificatoria. Il termine comunità qualche volta può essere pericoloso, in un certo modo ha a che fare con la fede di cui parlavamo all’inizio, perché individua immediatamente quello che dal cerchio resta fuori. L’esperienza di Volterra, invece, proprio nel momento in cui si apre alla comunità cittadina impedisce ogni possibile storpiatura, staccando le etichette di teatro sociale, teatro in carcere, teatro nel disagio, teatro di interazione sociale.

Sarà deformazione professionale, ma il teatro della Fortezza è a tutti gli effetti un teatro comunitario nel senso inclusivo del termine. Utopico e possibile.

(A cura di Giada Russo e Rossella Menna)

Visto al teatro Palladium di Roma il 5 Marzo 2013